Кератоакантома кожи или слизистой оболочки (веррукома эпителиоподобная Гужеро, а также засаленный, роговой или псевдоканцероматозный моллюск — синонимы) является своеобразной доброкачественной, но способной к злокачественной трансформации при отсутствии лечения (в 6%), эпителиальной опухолью кожи (или слизистых оболочек). Характеризуюется скорым ростом, циклической формой течения и тенденцией к самопроизвольному обратному развитию (инволюции). Каковы вина и как распознать заболевание? Нужно ли удалять кератоакантому?

Содержание:

Этиология и патогенез

Вина и механизмы возникновения патологии окончательно не установлены. Развитие опухолевидного образования ассоциируется с инфицированием вирусом папилломы человека 9, 16, 19, 25 и 37-го образов. Наиболее часто в пораженной ткани обнаруживаются нуклеотидные последовательности 25-го образа вируса папилломы человека.

Кератоакантома кожи провоцируется следующими основными факторами:

- генетической предрасположенностью;

- избыточным ультрафиолетовым излучением, что подтверждается наиболее дробной локализацией на коже открытых участков тела; особенно часто встречается кератоакантома кожи лики; показательна более частая локализация на нижней губе (по сравнению с верхней), какая больше подвержена солнечному облучению;

- воздействием механической травмы;

- длительным контактом с различными химическими канцерогенными веществами (смолы, минеральные масла, продовольствие переработки нефти, деготь, составные части каменного угля и т. д.) — среди лиц соответственных профессий опухоль регистрируется чаще;

- выраженными нарушениями в функционировании иммунной системы (иммуносупрессия) по тем или другим причинам, причем характер иммуносупрессии при типичных, атипичных, и множественных образованиях выделяется существенно;

- ионизирующим излучением (при местном лечении рентгенотерапией, в зоне с повышенным радиационным полой и т. д.).

Наибольшей популярностью пользуется предположение о взаимной связи между воздействием вирусной инфекции, генетической предрасположенностью, иммунодепрессивным состоянием и провоцирующими факторами.

Клиническая классифицирование и симптоматика

В клинической классификации кератоакантому, в зависимости от количества очагов, подразделяют на солитарную (одиночную), встречающуюся наиболее нередко, и множественную, которая обычно имеет наследственный характер. Кроме того, различают типические и атипичные образования кожных покровов и слизистых оболочек. Множественные кератоакантомы подразделяют на образа:

- тип Фергюсон – Смита;

- тип Гржебовски, или эруптивный.

Множественные кератоакантомы

Поражение кожных покровов

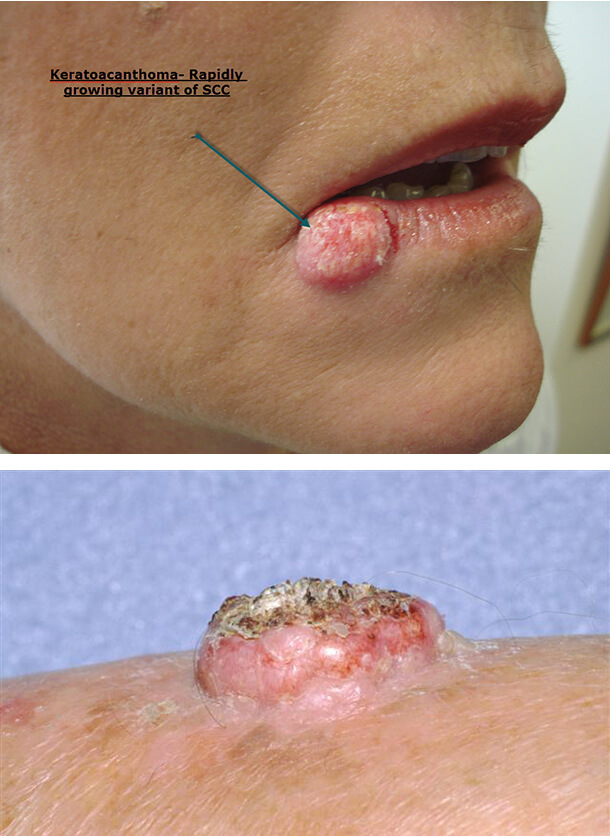

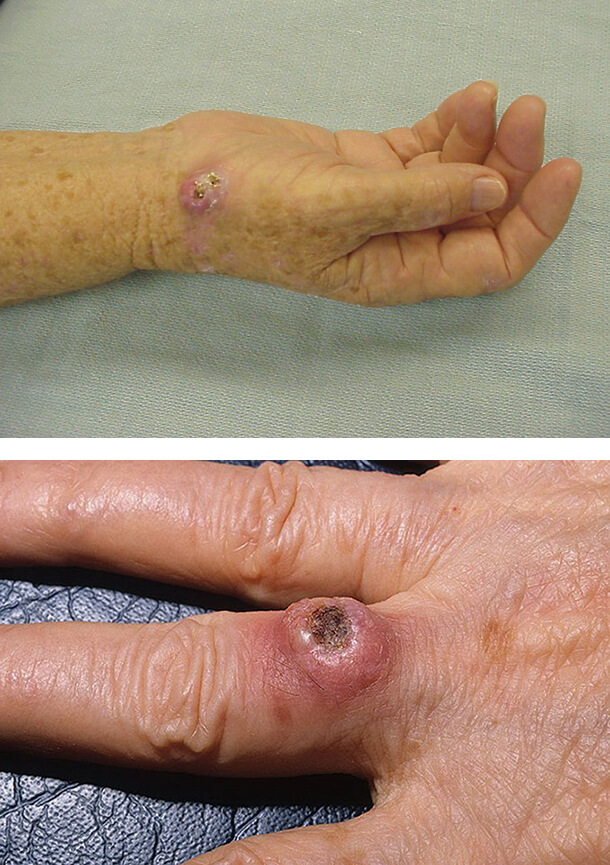

Солитарная типическая (молюсковидная, кратериформная) кератоакантома кожи и слизистой оболочки представляет собой узел диаметром от 1 до 2 см, имеющий куполообразную конфигурацию. В центральных его отделах определяется «ложная язва» в виде углубления по образу кратера, который заполнен легко удаляющейся без кровоточивости рыхлой или, навыворот, плотной роговой массой серовато-коричневой окраски. По периферическим отделам узла есть зона уплотнения со сглаженным кожным рельефом и телеангиоктазиями (не всегда), имеющая конфигурацию валика телесной или розовой окраски.

Кератоакантома на кожных покровах является обычно в возрасте после 40-50 лет на участках, не защищенных от влияния внешних факторов, особенно от воздействия ультрафиолетовых лучей. Мужа поражаются приблизительно в 2 раза чаще, по сравнению с женщинами. Чаще итого (до 85%) поражаются голова и лицо, при этом приблизительно половину из этих случаев составляет локализация опухолевидного образования в назализованный и щечной зонах. Несколько реже описывается кератоакантома ушной раковины, алой каймы губ, еще реже очаг может располагаться на веке.

Характерна цикличность развития кератоакантомы, какая заключается в смене этапов роста последующей стабилизацией роста и спонтанной инволюцией. Тяни процесс завершается в сроки приблизительно до 3-х месяцев после начала развития заболевания.

Поражение слизистых оболочек

На слизистых оболочках опухоль представлена мягким или плотным узлом, неплохо отграниченным от окружающих тканей. Его поверхность гладкая, блестящая, белесоватого или красноватого краски. В центральной части узла может определяться небольшое вдавление.

В плане локализации встречается, как правило, кератоакантома слизистой полости рта с локализацией в районы слизистой оболочки щек, языка, на деснах, твердом небе, в области голосовой складки. Нередкой локализаций является слизистая внешних половых органов женщины, где опухолевидное образование характеризуется типичным постройкой с кратерообразным вдавлением в центре, заполненном разрастающимися акантотическими (гиперпигментированными) тяжами и роговыми массами. Гораздо реже встречается кератоакантома конъюнктивы глаза.

Болит или нет опухоль в процессе ее развития?

В процессе развития текут следующие этапы:

- I этап характерен покраснением участка кожи в пункте последующего возникновения патологического очага в виде быстро увеличивающегося бугорка. На этом этапе вероятно ощущение незначительного зуда и покалываний. При множественности очагов их развитие выходит, практически, одновременно. Множественные очаги локализуются в основном на лице, в районы шеи, разгибательной поверхности верхних конечностей и значительно реже — на туловище.

- II этап — стационарный. Он продолжается в течение нескольких месяцев. В этот период выраженных изменений не выходит, то есть рост, практически, останавливается.

- III этап представляет собой фазу регрессии, какая завершается через 3 месяца после начала болезни. В результате возвратного развития на месте образования остается рубец. Однако в ряде случаев инволютивного развития не выходит, что требует хирургического лечения. В противном случае возможна трансформация в плоскоклеточный рак.

Нарастающие хворай встречаются только при атипичной подногтевой форме.

Кожные формы

По существующей классифицированию атипичными солитарными разновидностями опухолевидного образования кожных покровов являются:

- Стоическая кератоакантома

Во многом идентична типичной, но длительность ее сохранения составляет немало 3-х месяцев. Описаны случаи персистенции этой формы кератоакантомы в течение 12 месяцев и немало.

- Гигантская

Клиническим течением подобная типичной, однако размерами превышающая 20 мм в диаметре.

- Плоская, или грибовидная кератоакантома

Воображает собой плоский или возвышающийся над окружающей кожей гладкий полушаровидный узел без центрального углубления и изъязвления. Поверхность кожи узла накрыта участками повышенного ороговения или довольно гомогенной ортокератозной массой.

- Опухоль, по облику напоминающая «кожный рог»

Характерна наличием в центральной зоне роговых масс и кратера, имеющего вид выступающего гребня.

- Агрегированная, или мультинодулярная кератоакантома

Эта разновидность характерна формированием на узле нескольких кратеров, какие изолированы друг от друга или сливаются между собой, образуя при этом крупную язвенную поверхность с неверными очертаниями.

- Центробежная

Характеризуется быстрым разрастанием в периферическом направлении и инволютивными процессами в центральной поясу в виде формирования рубцовой ткани. За счет центробежного роста размер опухоли может достигать 20 см в диаметре, причем в периферической поясу сохраняется утолщение тканей в виде валика с телеангиоэктазиями. Не исключено прорастание опухоли в подлежащие материалы.

- Туберо-серпигинозный вариант

Очаг представлен неправильным полушаровидным образованием, какое состоит из нескольких соприкасающихся между собой узлов с истонченной кожей и небольшим числом роговых масс. В периферических от узлов зонах имеются маленькие бугорки с изъязвлением в центральных отделах и атрофический рубец. Вся опухоль склонна к эксцентрическому разрастанию.

- Подногтевая разновидность

Проявляется появлением припухлости, покраснения и нарастающей болью в районы ногтевой фаланги. В результате ее быстрого роста происходит отделение ногтевой пластинки от ложа. После утраты ногтя на поверхности ложа можно увидать узел, поверхность которого покрыта коркой.

- Рецидивные кератоакантомы

Атипичные кератоакантомы слизистых оболочек

Подразделяют на разновидности:

- стоические;

- гигантские;

- рецидивные.

Рецидивные образования кожи и слизистых оболочек воображают собой рецидив кератоакантомы после удаления первичной опухоли, от какой они отличаются большими размерами и длительным существованием с немалой долей вероятности трансформации в злокачественное образование.

Атипичные разновидности характеризуются затяжным, длительным течением, негустым самопроизвольным регрессом в среднем на двадцатой неделе (всего в 20-32% случаев) и дробной трансформацией в плоскоклеточный кожный рак (в 19% случаев). В связи с этим их причисляют к кожному факультативному предраку.

Для множественного опухолевидного образования типа Фергюсон-Смита является специфическим внезапное возникновение от десяти до сотен элементов на конечностях и туловище. Большинство из них похожи с опухолью солитарного вида. Заболевание развивается обычно у детей или в молодом году, протекает длительно, с периодами самопроизвольной регрессии, сменяющихся периодами обострения.

Кератоакантома Гржебовского воображает собой множественные (до сотен и, даже, тысяч) фолликулярных узлов диаметром возле 2-3 мм, которые локализуются на туловище и конечностях. Высыпания сопровождаются выраженным чесом и увеличением печени. Опухоли развиваются у людей в возрасте после 40-50 лет.

Патоморфологическая полотно

Гистологическое происхождение опухоли остается достаточно спорным. Предполагается, что она может развиваться из клеток засаленных желез, протоков потовых желез или покровного эпителия. Клиническое течение не отражается на гистологической полотну кератоакантомы. В то же время, значительное влияние на нее оказывает стадия опухолевого развития.

Стадия роста

Характерна почти отсутствием рубежей между стромой и прорастающим (инвазивным) в нее эпителием, в котором отсутствует разделение на пласты. Выступающие края инвазивных эпителиальных участков состоят из кератиноцитов, выглядящих атипично. В числе этих кератиноцитов попадаются клетки с вящим количеством непрямых делений (митозов) и клеток с нарушением процессов ороговения. В неглубоко расположенных слоях находятся более созревшие клетки, а клеток с митозами встречается меньше.

На различной глубине дермы определяются эпителиальные тяжи, какие чаще достигают уровня потовых желез. Начальная стадия этого роста течёт без реакции дермальных структур. Позже развивается воспалительная реакция с формированием невыраженного воспалительного инфильтрата, заключающегося из лимфоцитов, плазматических клеток и гистиоцитов. Строение опухоли в конце этапа ее роста имеет сходство с чашей, заполненной роговой массой.

Стадия спелой опухоли

На этой стадии в эпителиальных тяжах при гистологическом исследовании определяется немало четкое послойное разделение клеток. Кроме того, сами тяжи немало резко отграничены от соединительной ткани. В их толще отмечается наличие паракератоза и нарушение процессов ороговения клеток, формирование «роговых перлов», представляющих собой очаги ороговения в толще эпидермиса. Фигуры атипичного клеточного непрямого деления, утилитарны отсутствуют, в основании образования происходит увеличение инфильтрата. Его клетки порой повреждают базальную мембрану, проникают в эпидермис и формируют внутриэпидермально размещённые абсцессы.

Инволюция

Начало инволютивной стадии характеризуется снижением интенсивности клеточной пролиферации в неглубоких зонах эпидермальных тяжей, контуры которых становятся закругленными. Слой эпителия, какой ограничивает кратерообразное углубление, становится более тонким, в нем происходят процессы перехода от паракератоза к утолщению рогового слоя (гиперкератоз). Процессы ороговения начинаются от центральных отделов кератоакантомы и захватывают все ее отделы, кратерообразное углубление исподволь уменьшается и исчезает. Инфильтрат, находящийся в основании очага, постепенно уменьшается и замещается фиброзной материалом.

Диагностика

Постановка диагноза базируется, преимущественно, на специфике клинических проявлений, какая заключается в наличии узла, имеющего форму купола с «псевдоязвой» в центральной доли, и цикличности течения, состоящего из трех фаз:

- стремительного роста;

- стабилизации;

- спонтанной инволюции.

Диагностика, как правило, осуществляется, в основном, на основании клинической полотна. В ряде случаев уточнение или подтверждение диагноза дополняется патоморфологической полотном опухоли. В этих случаях для рассматриваемых типичных опухолей и их атипичных разновидностей присуща псевдоэпителиоматозная эпидермальная гиперплазия.

Дифференциальная диагностика кератоакантомы учитывает основные отличительные особенности ее архитектоники. Заключительная заключается в том, что часть разрастающегося (пролиферирующго) эпителия, находящегося по краю кратерообразного вдавления, повисает над ним в виде «клюва». При этом по типу «воротничка» он охватывает кератозные массы. Кроме того, в дермальном слое определяется инфильтративный отек, заключающийся из эозинофилов, лимфоцитов, нейтрофилов и плазматических клеток.

Наибольшую сложность в дифференциальной диагностике кератоакантом воображает собой их отличие от плоскоклеточного рака кожи. Даже патоморфологические эти могут быть полезными только при специфическом проведении гистологического среза. Особенно сложной является дифференциация кератоакантомы от плоскоклеточного рака на этапе роста.

Множественные кератоакантомы необходимо отличать от метастатических опухолей в кожные покровы при раке внутренних органов, какие имеют вид быстро растущих плотных и вначале безболезненных узелков красновато-синюшного или телесного краски. Формирование изъязвлений в их центральной зоне сопровождается общей симптоматикой (бессилием, снижением массы тела и др.) и изменениями в общих анализах крови.

Также необходимо дифференцировать кератоакантомы и себорейные кератомы. Заключительные характеризуются медленным ростом и имеют вид вначале желтоватых, а по мере роста темно-коричневых бляшек, на плотной поверхности каких имеются трещины или жирные корки. Себорейная кератома может кровоточить и возбуждать боль. При гистологическом исследовании в ней выявляются пигмент, базалоидные клетки и внутридермальные роговые кисты.

Кроме наименованных патологических образований кожи, дифференциальная диагностика проводится также с язвенным вариантом базалиомы и старческой кератомой.

Солитарная (одиночная) кератоакантома

Лечение кератоакантомы

При присутствии клинически типичной опухоли и при отсутствии антигена HLA – A2, что свидетельствует об отсутствии атипичного течения в прогностическом плане, в течение 3-х месяцев с момента появления опухолевидного образования соблюдается выжидательная тактика в расчете на спонтанную инволюцию. В косметических мишенях, как при типичных, так и атипичных образованиях можно применять курсовое инъекционное вступление в очаги интерферона-альфа-2, внутрь — бемитила, являющегося адаптогеном и иммуностимулятором. В кой-каких случаях назначаются аппликации с проспидиновой или фторурациловой мазью. При наличии атипичных или множественных вариантов опухолей используются 1 – 3-хмесячные курсы лечения ароматическими ретиноидами ацетриином или неотигазоном.

Атипичные конфигурации подлежат хирургическому лечению. Осуществляется удаление кератоакантомы электрическим током (электрокоагуляцией), криодеструкцией, хирургическим иссечением или посредством кюретажа, с использованием радиоволнового оборудования или углекислого лазера. Однако хирургические методы применяются лишь на стадии стабилизации роста кератоакантомы. В противном случае степень риска развития ее рецидива довольно высока.

[embedded content]