Синдром Сезари — это сравнительно редко встречающийся дерматоз, представляющий собой лейкемический вариант лимфомы кожи Т-клеточного эпидермотропного генезисы. Кожная лимфома представляет собой опухолевое образование, которое возникает как итог перерождения (трансформации) Т-лимфоцитов в раковые клетки и способно развиваться на любом участке эпидермиса под кожными покровами.

Синдром Сезари в числе всех кожных лимфом первичного генезисы составляет в среднем 3,5-4,5%. Страдают заболеванием преимущественно мужа пожилого возраста. Начало его, как правило, отмечается после 60-лет, однако вероятно развитие в любом возрасте как среди лиц мужского, так и женского пола.

Содержание:

Отдельный особенности болезни, ее этиология и патогенез

Ряд особенностей и сложностей заболевания являются объяснением раритеты случаев достаточно продолжительной ремиссии или выздоровления. Это связано с тем, что во время ведения пациентов с этой патологией объективные сложности заключаются в:

- неблагоприятности прогноза при отсутствии адекватной терапии заболевания;

- слабой клинически ответной реакции на коротаемое лечение;

- необходимости привлечения к лечебно-диагностическому процессу врачей-специалистов нескольких профилей;

- отсутствии достаточного числа кабинетов с кабинами для проведения фототерапии;

- недостатке лекарственных препаратов другой линии и нерегулярное их поступление в аптечные сети.

Что касается причины развития синдрома Сезари, вытекает отметить, что в последние годы общепринятой является теория клонального размножения и развития клона мутированных Т-лимфоцитов. В соответствии с клональной теорией наиболее дробной причиной онкогенных мутаций с последующим появлением ветви злокачественно измененных лимфоцитов являются Т-лимфотропные ретровирусы человека первого образа — HTLV-1. Это подтверждают положительные тесты по выделению этого вируса и антител к нему у соответственных больных.

Характерная черта построения ДНК (обратная транскрипция) у эндогенного ретровируса человека — это их изменчивость, какая носит индивидуальный характер, а также чрезмерная экспрессия при патологии опухолевой натуры.

Кроме этого, другими причинами первичных эпидермотропных лимфом могут быть воздействие вредностей сельскохозяйственного производства, промышленного производства, особенно строительного и химического, ионизирующего излучения, избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов, например, антигистаминных средств, антидепрессантов, препаратов, применяемых при гипертонической заболевания и некоторых других.

Статьи по теме: Лимфома кожи

К наиболее значимым фоновым факторам, предрасполагающим к развитию синдрома Сезари, причисляют, преимущественно, различные дерматозы — акродерматит атрофический хронический, псориаз, атопический дерматит и иные хронические дерматологические заболевания.

В то же время, реализация воздействия различных факторов, обладающих свойством мутагенности и, соответственно, способностью приводить к возникновению клона онкогенных лимфоцитов и первичной Т-клеточной эпидермотропной лимфомы, детерминируется, в последнем счете, генетической предрасположенностью. Наиболее характерным, классическим примером механизма развития этой патологии является хромосомная неустойчивость, то имеется нестабильность.

Различают также клинические разновидности, или нозологические варианты первичной Т-клеточной лимфомы эпидермотропной (одним из таких вариантов является синдром Сезари). Их клинические проявления основным образом зависят от опухолевой прогрессии болезни. Опухолевая прогрессия воображает собой главную составляющую кожных лимфом и, в свою очередь, определяется нравом патологии митозов и выраженностью дифференцирования лимфом.

Клиника заболевания

Клиническая полотно начала болезни может протекать в двух вариантах. При первом варианте отмечается этап, предшествующий распространенной эритродермии. Он проявляется рассеянными высыпаниями по типу бляшек или эритематозных пятен на кожных покровах. Длительность этого этапа может составлять от нескольких недель до 2 – 3-х лет. Но обычно он длится от полугода до 1 года.

Гораздо чаще болезнь протекает по второму варианту, когда возникающие эритематозно-инфильтративные элементы деятельно и быстро сливаются между собой. При этом происходит настолько стремительное развитие эритродермии, что предшествующий ей этап (упомянутый в первом варианте), практически, отсутствует.

Симптомы синдрома Сезари в эритродермической стадии весьма сходны с клиническими проявлениями грибовидного микоза, протекающего по типу эритродермического варианта, что являлось предлогом для некоторых специалистов считать рассматриваемый синдром одной из стадий заключительного. Однако при синдроме Сезари кожные дисхромии и различные атрофические кожные расстройства сформулированы более значительно.

Таковыми являются диффузные или ограниченные участки гиперпигментации или депигментации, ониходистрофия (изменение окраски, конфигурации и структуры ногтевых пластинок), а также пойкилодермия, избыточное ороговение и увеличение толщины (гиперкератоз) эпидермиса в районы ладоней и стоп, алопеция, выворот нижнего века (эктропион).

Проявления Синдрома Сезари

Таким манером, на этапе развернутой эритродермии кожные покровы характеризуются сплошной гиперемией, инфильтрированностью, отечностью, крупно- и среднепластинчатым обильным шелушением эпидермиса, особенно сформулированным в области предплечий, бедер и голеней. Кроме того, заметно диффузное облысение, а волосистая доля головы сплошь покрывается жирными чешуйками сероватой окраски, отмечается кератодермия ладонной поверхности пятерней рук и подошвенной поверхности стоп, ногтевые пластины деформируются, становятся ломкими, крошащимися и отпадают. Исподволь на фоне яркой окраски кожи лица, туловища и конечностей являются цианотичный оттенок, а на отдельных участках — очаги неравномерной пигментации бурого краски.

У всех пациентов отмечается увеличение, практически, всех основных групп лимфатических узлов, особенно подмышечных, паховых, бедренных до 1,5-2,5 см. При пальпации лимфоузлы плотноэластической консистенции, не спаяны с опоясывающими их тканями, безболезненные. В среднем у 27% больных обнаруживаются увеличенные печень и селезенка.

Увеличение лимфоузлов и эритродермия сопровождаются порядочным ухудшением общего состояния, которое выражается в повышении температуры тела рослее 38°, выраженных ознобах на фоне ощущений постоянного озноба, общей бессилия и нарушении потоотделения. Больных также беспокоит выраженный, вплоть до мучительного, универсальный зуд, жжение, покалывание и ощущение стягивания кожных покровов. Кроме того, отмечается появление участков мокнутия кожи и трещин, накрытых серозно-кровянистыми корками.

Процесс считается стадийным. В соответствии с Международной классифицированием Т-клеточной лимфомы кожи (в зависимости от ее распространенности) различают следующие стадии, характеризующиеся:

- IA — пятнами, папулами и бляшками, площадь каких составляет менее 10% всей кожной поверхности. При этом увеличения периферических лимфоузлов и разгромы внутренних органов не отмечаются.

- IB — эритематозными пятнами, папулами и бляшками, распространенными немало чем на 10% поверхности кожи.

- IIA — кожными элементами, которые могут поражать меньше или вяще 10% кожного покрова, но при этом увеличены периферические лимфоузлы, однако при гистологическом изысканье в них метастатические клетки не выявляются.

- IIB —распространением кожных элементов на значительной площади, сочетающимся с одним или вяще кожных опухолевидных образований. Отмечается увеличение периферических лимфоузлов без гистологических примет метастазирования в них.

- III — распространенной по всей поверхности кожи эритродермией, которая сопровождается бляшками и опухолевидными образованиями, отсутствием или присутствием увеличенных лимфоузлов, но без признаков метастазирования в них.

- IVA — наличием кожных элементов в соответствии с одной из предыдущих стадий вплоть до распространенной эритродермии, лимфатические узлы могут быть не повышенными или, наоборот, увеличенными, но в обоих случаях гистология выявляет в биоптате лимфоузлов эти за Т-клеточную лимфому кожи, то есть метастатические клетки. Внутренние органы при этой стадии не потрясены.

- IVB —поражением эритродермией большей части кожных покровов, увеличением периферических лимфоузлов, в каких выявляются метастазы, а также поражением внутренних органов, при гистологическом изысканье которых также выявляются метастазы.

Следует отметить, что начальные стадии Т-клеточных лимфом своими кожными элементами характеризуются небольшой специфичностью и чаще всего не имеют характерных признаков принадлежности к той или другой нозологической форме болезни. Поэтому характерные для рассматриваемой нозологической конфигурации сочетание таких симптомов, как эритродермия и наличие в крови клеток Сезари расценивается как 4 стадия заболевания.

Диагностика

Диагностические критерии синдрома Сезари разработаны Международным обществом кожных лимфом совместно с Европейской организацией по изучению и лечению рака. К этим критериям относятся:

- Отсутствие предшествующего грибовидного микоза.

- Присутствие генерализованной эритродермии, или диффузной эритемы с шелушением или без такового, распространенной не меньше чем на 80% кожной поверхности тела.

- Выявление в крови с поддержкой полимеразной цепной реакции или метода Саузерн-блоттинга доминантного Т-лимфоцитарного клона.

- Присутствие одного или больше из перечисленных ниже признаков:

— содержание абсолютного числа клеток Сезари в 1 мм3 крови равновелико или превышает 1000;

— повышено содержание в периферической крови опухолевых клеток с фенотипом CD3+ или CD4+ при коэффициенте CD4/CD8- равновеликом или более 10, что определяется посредством такого специального метода изыскания дисперсной среды, как проточная цитометрия;

— увеличенное содержание в периферической крови опухолевых клеток с аберрантным фенотипом CD4+, какой включает отсутствие выраженности клеток CD7 или CD6 (в первом случае сумма Т-клеток CD4 и CD7 равновелика или более 40%, во втором — сумма Т-клеток CD4 и CD6 равна или больше 30%).

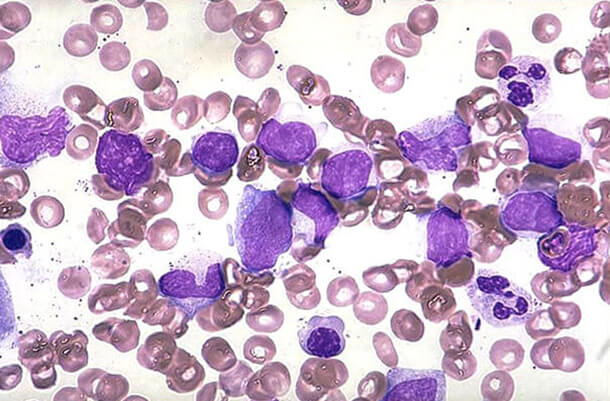

Образцом изменений, которые выявляет гистология, являются неравномерность паракератоза, присутствие псориазиформного акантоза, лимфоидных клеток, имеющих разную величину основ, разная степень выраженности базофильных клеток. Кроме того, в дермальном слое может выявляться инфильтрат в облике полос, который сформирован, преимущественно, атипичными лимфоцитами, ядра каких имеют форму треугольников или вид извилин, как у мозга (церебриформные ядра). На всем протяжении такие клетки имеют расположение проникать из дермы в эпидермис. Атипичные лимфоциты, находящиеся в эпидермисе, по размерам превышают находящихся в дерме. В отдельных пунктах они могут определяться между коллагеновыми волокнами, где они расположены линейно (так именуемый, синдром «indian-file-cells»).

Гистологический, иммуногистохимический и молекулярно-биологический методы исследования кожных покровов и лимфатических узлов, если они равновелики или более 15 мм, представляют собой методы дополнительного исследования в тех случаях, если диагностика остается затруднительной или неотчетливой у больных, страдающих эритродермией неясного происхождения.

Схема обследование пациента зависит от стадии патологического процесса:

- при присутствии I стадии осуществляется физикальный осмотр с определением общей площади пораженной пятнами и бляшками кожи, размеров пораженных кожных участков и кожного картирования, рентгенографии или флюорографии органов грудной клетки, а также ультразвукового изыскания лимфоузлов;

- при остальных стадиях больные обследуются так же, как лица с узловыми лимфомами. Кроме того, осуществляется дефиниция общего числа увеличенных лимфоузлов, величины максимально увеличенного лимфоузла, а также кожных районов, вовлеченных в процесс;

- проводятся подсчет в крови абсолютного числа клеток Сезари, изыскание методом проточной цитометрии, а также реанжировка гена Т-клеточного рецептора в крови.

Лечение синдрома Сезари

Выбор нрава лечения должен быть основан на учете тяжести течения патологического процесса, скорости его прогрессирования и степени воздействия на качество жизни больного. Учет тяжести течения включает выраженность инфильтративного процесса кожных покровов, отсутствие или присутствие увеличенных периферических лимфоузлов и выраженность лимфаденопатии, выраженность поражения крови, степень повышения в крови лейкоцитов и фермента лактатдегидрогеназы, скорость прогрессирования патологии и степень ее воздействия на качество жизни больного.

Разработанные рекомендации терапии базируются на вытекающих принципах:

- Применения иммуномодулирующих препаратов и, по мере возможности, ограничении или несогласье от назначения средств, обладающих способностью угнетать иммунитет.

- Проведении комбинированной или сочетанной терапии, поскольку они, в отличие от монотерапии, характеризуются немало эффективными результатами.

- Своевременное выявление и лечение осложнений инфекционного нрава, даже если клинические проявления этой инфекции на кожных покровах отсутствуют.

- Непременная терапия зуда, жжения, чувства стягивания кожных покровов, парестезиий и др., какие значительно снижают качество жизни больного.

С учетом этих принципов рекомендовано терапевтическое воздействие двух черт.

Первая линия лечения

На сегодняшний день наиболее эффективной методикой почитается экстракорпоральный фотофорез, перед проведением которого в крови определяют циркулирующий Т-лимфоцитарный клон. В мишенях предотвращения отрицательных его эффектов дополнительно назначаются антиоксиданты (селен, токоферол, бета-каротин). Этот метод не применяется у нездоровых с IV стадией заболевания.

Интерферон-альфа. Он назначается 3 месяца ежедневно в дозах от 9 до 18 МЕ, после чего — 3 раза в неделю.

Еще одинешенек препарат первой линии — это метотрексат в дозах менее 100мг в неделю. В случае отсутствия возможности применения иных средств метотрексат может применяться в качестве монотерапии.

Лечение немало эффективно при использовании комбинации системного лечения с наружными средствами. Рекомендованы комбинации:

- интерферон-альфа с ПУВА-терапией; метотрексат с кремом, кормящим кортикостероиды; экстракорпоральный фотофорез с тотальным облучением кожных покровов; интерферон-альфа с тотальным облучением кожи.

- интерферон альфа с экстракорпоральным фотофорезом; метотрексат с заключительным; метотрексат с интерфероном-альфа.

Вторая линия терапии

Она используется при отсутствии реакции на оружия первой линии или в случае прогрессирования патологического процесса даже после проведенной терапии оружиями первой линии. Препаратами второй линии являются Вориностат, Пегилированный липосомальный доксорубицин, Пентостатин, Гемицитабин, Флударабин в сочетании с Циклофосфамидом. При захватническом течении болезни и отсутствии эффектов от перечисленных средств и методов вероятно проведение аллогенной трансплантации костного мозга.

Поддерживающая, или третья черта препаратов

Она осуществляется системными и наружными глюкокортикостероидами, после отмены каких нередко наступает рецидив заболевания. Дополнительными средствами являются ультрафиолетовое облучение узковолновым спектром “B”, а также терапия ПУВА, лейкаферез, тотальное облучение кожи. В мишенях уменьшения зуда и других кожных явлений рекомендовано использование антигистаминных препаратов, увлажняющих кремов. В случае сформулированного зуда назначается Габапентин с добавлением Миртазапина на ночь (для улучшения сна).

Основными факторами, оказывающими воздействие на течение и прогноз болезни, являются возраст больного, степень повышения содержания в крови фермента лактатдегидрогеназы, участие в патологическом процессе лимфоузлов и степень тяжести изменений в крови. Синдром Сезари — это междисциплинарная патология, спрашивающая участия в диагностике и лечении специалистов дерматологов, гематологов, онкологов и патоморфологов.