Талассемия – группа генетически обусловленных заболеваний, какие характеризуются нарушением синтеза одной или нескольких цепей глобина в молекуле гемоглобина. Это заболевание является одним из самых распространенных обликов врожденной патологии. Чаще оно встречается среди лиц, проживающих на территории средиземноморья, обитателей Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, а также среди афро-американцев. Случаи заболевания регистрируются и в России на территории Поволжья, среди татар и башкир.

§ Содержание

Содержание:

Облики талассемии

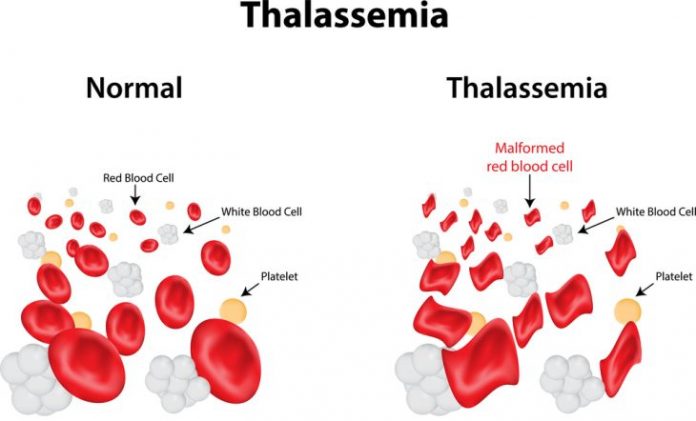

В норме в человеческом организме синтезируется одинаковое количество α- и β-цепей глобина. При этом наследуется по два гена α-цепей и по одному гену β-цепей от любого из родителей. У здорового человека их синтез сбалансирован. При талассемии происходит нарушение этого процесса – структура цепей глобина остается нормальной, но переменяется их количество. В основе его лежит делеция или мутация ответственных генов. Последствиями патологического синтеза являются:

- агрегация избыточных цепей глобина и прикрепление их к оболочке эритроцита, что возбуждает повреждение и преждевременную гибель клетки (гемолиз);

- повышенное разрушение эритроидных предтеч еще в костном мозге (в тяжелых случаях), а также в селезенке и печени;

- анемия;

- компенсаторная эритроидная гиперплазия костного мозга;

- формирование экстрамедуллярных пенатов кроветворения.

Как проявляется

Для талассемии характерно наличие широкого спектра патологических изменений – от едва-едва уловимых нарушений структуры красных кровяных телец до тяжелейших опасных для жития состояний. Выраженность клинических симптомов напрямую зависит от количества поврежденных генов, кодирующих синтез цепей глобина. В связи с этим зачислено выделять:

- α-талассемию;

- β-талассемию.

В свою очередь α-талассемия может владеть различную степень генетического дефекта и соответственно разную клиническую полотно:

- при делеции одного из четырех генов развивается бессимптомное носительство;

- при повреждении двух генов возникает легкая анемия без примет гемолиза;

- делеция трех генов, кодирующих синтез α-цепи, возбуждает хроническую гемолитическую анемию (гемоглобинопатия Н);

- поражение всех четырех генов несовместимо с житье и обуславливает внутриутробную гибель плода или смерть ребенка сразу после рождения.

При β-талассемии в итоге мутационного изменения функциональной активности гена синтез β-цепей снижается или целиком отсутствует:

- малая форма болезни не имеет патологических симптомов;

- промежуточная – проявляется умеренно сформулированной гемолитической анемией;

- большая – характеризуется тяжелым течением.

В последнем случае заболевание выявляется с первых дней жития. Такие дети плохо развиваются физически, имеют низкий рост и нарушения формирования костяка:

- башенный череп;

- уплощенная переносица;

- нарушенный прикус;

- сужение глазных щелей.

Всеобщими симптомами для всех клинически выраженных форм талассемии являются:

- хроническая анемия, какая сопровождается задержкой роста и развития;

- характерная окраска кожных покровов (бледность, желтушность, участки гиперпигментации);

- гиперплазия костномозгового кроветворения с образованием пенатов эритропоэза вне костного мозга (в селезенке, печени);

- склонность к переломам вследствие расширения костно-мозговых полостей и истончения кортикальных слоев костей;

- деформация костного костяка в основном за счет изменения формы и структуры плоских костей;

- присутствие очагов миелоидного кроветворения в мягких тканях, околопозвоночных зонах с вероятным сдавлением спинного мозга;

- увеличение печени и селезенки;

- синдром перегрузки железом и гемосидероз внутренних органов (сердца, печени);

- приметы хронического гемолиза (билирубиновые камни в желчных путях).

У таких нездоровых повышен риск развития:

Диагностика

Диагноз «талассемия» базируется на клинических и лабораторных этих. При выраженной клинической картине он не вызывает сомнений у врача. При этом в крови определяются:

- анемия различной степени тяжести;

- микроцитоз и анизоцитоз эритроцитов;

- присутствие мишеневидных клеток и эритроцитов с базофильной пунктацией.

Для постановки окончательного диагноза:

- исключаются иные возможные причины анемии;

- проводится определение фракций гемоглобина по этим электрофореза;

- выявляются мутации генов и типа наследования с помощью молекулярно-генетических методов.

Чем врачевать

Тактика ведения нездоровых зависит от:

- вида талассемии;

- выраженности клинических проявлений;

- уровня гемоглобина в крови.

Пациенты с небольшими талассемиями в специальном лечении не нуждаются. Однако правильный диагноз освободит их от ошибочного лечения, нередко приносящего вред здоровью.

Лечение клинически значимых талассемий вводит следующие мероприятия:

- коррекцию уровня гемоглобина и эритроцитов путем вторичных гемотрансфузий (ежемесячно, поддерживая концентрацию гемоглобина в пределах 90-100 гл);

- профилактика гемосидероза внутренних органов – направление хелаторов железа (Десферал, Эксиджат);

- удаление селезенки (может использоваться у детей престарелее 6 лет и взрослых при выраженном гиперспленизме и возрастании трансфузионной зависимости);

- трансплантация костного мозга (проводится в году до 16 лет пациентам с тяжелой анемией);

- заместительная гормональная терапия (сексуальные, тиреоидные гормоны, соматотропин).

Профилактика

- В целях предупреждения риска рождения детей с талассемией проводится генетическое консультирование. Особенно это живо для семей, имеющих в роду данную патологию той или иной степени выраженности.

- В сегодняшнее время антенатальная диагностика с использованием неинвазивных методов позволяет выявить большинство талассемических мутаций.

- Если же талассемия у пациента уже есть, важно своевременно начинать ее лечение. Это сведет к минимуму риск развития осложнений и костных деформаций у ребенка.

К какому доктору обратиться

Больных с талассемиями наблюдает гематолог. При необходимости назначаются консультации эндокринолога, кардиолога, невролога, иммунолога, а также медико-генетическое консультирование.

Прогноз

Прогноз при этой патологии зависит от степени нарушения синтеза цепей глобина и тяжести заболевания. Небольшие формы болезни имеют благоприятный прогноз. При тяжелой талассемии длительность жизни и ее качество зависит от адекватности и своевременности проводимой терапии, а также профилактики гемосидероза.

Среди вин летальности особо следует выделить осложнения инфекционного генеза и кардиальный гемосидероз с тяжкими аритмиями.

Видеосюжет о талассемии в программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой: