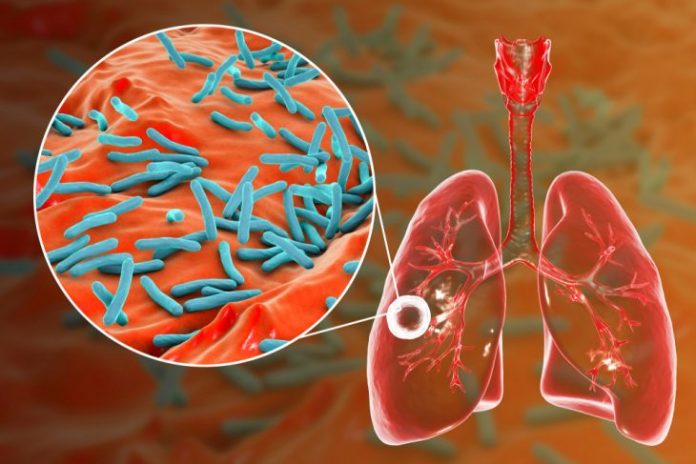

Завершающим этапом прогрессирующего течения различных деструктивных конфигураций туберкулезного процесса в легких может быть фиброзно-кавернозный туберкулез. Для него характерно хроническое течение с образованием в легких фиброзных каверн (полостей) и сформулированными склеротическими (рубцовыми) изменениями в окружающих тканях.

Среди больных, какие наблюдаются в противотуберкулезных диспансерах со специфическим поражением легких, фиброзно-кавернозный чахотка выявляется в 8-10 % случаев. Эти лица являются постоянными бактериовыделителями с рослым уровнем лекарственной устойчивости. Они выступают в роли основного источника заражения крепких людей, что способствует созданию неблагоприятной эпидемиологической обстановки в обществе.

§ Содержание

Содержание:

Вина

Эта форма болезни никогда не возникает самостоятельно, она развивается вторично на поле существующего длительное время специфического инфекционного процесса. Однако это выходит не у всех больных. Выделяют группу факторов, способствующих прогрессированию заболевания и формированию каверн и фиброзных изменений в легких:

- поздняя диагностика;

- неадекватное лечение;

- нехорошая приверженность больного к лечению и несистематический прием препаратов;

- снижение всеобщей резистентности организма;

- массивная суперинфекция;

- лекарственная устойчивость возбудителя;

- присоединение различных соматических заболеваний.

Что такое каверна

Чахоточная каверна – полость, сформированная в зоне туберкулезного поражения и отграниченная от прилегающих материалов трехслойной стенкой. Она образуется в результате распада участка пораженной инфекционным процессом легочной материалы при неблагоприятном течении любой формы туберкулеза. Это происходит при расплавлении казеозных масс в альвеолах и частичном поглощении их клетками макрофагальной системы или отторжении их сквозь дренирующий бронх. Иногда процесс деструкции начинается с поражения бронха, но в последнем итоге он тоже приводит к разрушению прилежащей ткани легкого.

Изнутри полость распада выстлана казеозно-некротическими массами, кнаружи от каких располагаются туберкулезные грануляции. От окружающих тканей каверну отделяет тучный фиброзный слой. Свежая каверна имеет округлую форму. С течением поре стенки ее становятся неровными, форма неправильной, а внутри нее скапливается слизисто-гнойное содержимое с крошащимися казеозными массами. По мере прогрессирования патологического процесса размеры каверны могут увеличиваться. Если рядышком располагаются несколько полостей распада, то перегородки между ними разрушаются, что приводит к образованию многокамерных и крупных каверн. Кроме того, в переборках проходят сосуды, при нарушении целостности которых возникает легочное кровотечение.

Каверна является огромным резервуаром для микобактерий. Сообразно подсчетам в ней находится около 10¹⁰-10¹² инфекционных агентов, какие постоянно размножаются, поддерживая численность популяции, и выделяются во внешнюю окружение. Практически все каверны имеют сообщение с бронхиальным деревом. Их дренирование одним или несколькими бронхами приводит к бронхогенной диссеменации. При этом патологические изменения не ограничиваются районом расположения каверны.

Какие изменения происходят в легких

В период обострения заболевания кругом очага распада развивается выраженная перифокальная воспалительная реакция. В итоге вовлечения в процесс дренирующего бронха и скопления в полости каверны патологического содержимого у нездорового отделяется много мокроты с высоким содержанием микобактерий. При глубоком вдохе и кашле ее капли попадают в иные отделы дыхательных путей, обсеменяя все новые участки легочной материалы. Так образуются очаги бронхогенной диссеминации. По мере стихания воспаления они частично рассасываются, отдельный из них уплотняются, но при новом обострении снова поражаются различные отделы легкого, и процесс становится еще немало распространенным. Иногда очаги диссеминации сливаются между собой, образуя конгломераты, какие подвергаются деструкции, что заканчивается формированием новых каверн.

Наряду со специфическими изменениями в легочной материалы (особенно в отдаленных участках) развивается:

При очень давнем процессе может случиться полное разрушение пораженного легкого.

Какие изменения наблюдаются в организме

При фиброзно-кавернозном чахотке страдают не только органы дыхания, но и нарушается функция многих органов и систем:

- желудочно-кишечного большака;

- почек (уремия);

- печени (недостаточность ее функции);

- системы кровообращения;

- желез внутренней секреции;

- опорно-двигательного аппарата (полиартриты, гиперпластический периостит).

Специфической особенностью заболевания является развитие амилоидоза внутренних органов, какое приводит к тяжелым осложнениям.

В ряде случаев в туберкулезный процесс вовлекается:

- плевра;

- гортань;

- кишечник.

Симптомы и особенности течения

Клинические проявления этой формы туберкулеза отличаются многообразием, они обусловлены собственно инфекционным процессом и его осложнениями. К ним причисляют:

- кашель с отделением мокроты;

- одышку;

- общую слабость;

- повышенную утомляемость;

- шаткое настроение;

- похудение (вплоть до кахексии);

- атрофию мышц плечевого пояски и спины;

- деформации грудной клетки;

- при поражении легочных сосудов – кровохарканье и легочное кровотечение;

- при вовлечении в процесс плевры – боль в грудной клетке.

Выраженность этих симптомов волнообразно меняется и зависит от фазы чахоточного процесса. В период обострения количество жалоб возрастает и наблюдается подъем температуры тела. В случае присоединения вторичной бактериальной инфекции температура тела может быть рослой. При частых вспышках специфического воспаления формируется легочное сердце и развивается тяжелая дыхательная недостаточность.

С учетом того, что течение фиброзно-кавернозного туберкулеза может владеть определенные отличия у разных больных, в клинической практике принято выделять несколько его вариантов.

- Узкий (длительное время заболевание может протекать бессимптомно или с редкими обострениями, обыкновенно наблюдается у лиц, регулярно принимающих химиопрепараты и соблюдающих режим).

- Медленно прогрессирующий (волнообразное течение с чередованием вспышек и интервалов между ними, может выявляться с самого основы болезни или быть следствием неадекватного лечения).

- Быстро прогрессирующий (встречается нечасто, когда стабилизировать процесс по каким-либо винам не удается).

- С развитием осложнений (сердечно-легочной недостаточности, легочного кровотечения, амилоидоза внутренних органов).

Принципы диагностики

Процент выявления фиброзно-кавернозного туберкулеза среди народонаселения является важным показателем качества диагностики туберкулеза в целом. Если среди впервые выявленных нездоровых имеется большое количество лиц с такими изменениями в легких, то качество диагностики нехорошее. Ведь для успешного лечения туберкулез должен выявляться на ранних стадиях развития.

Диагностика этой патологии основана:

- на жалобах больного;

- данных анамнеза;

- данных осмотра и объективного обследования;

- итогах дополнительных методов исследования.

Особое значение при этом имеет рентгенологическое изыскание органов грудной клетки, которое позволяет обнаружить каверны и сопутствующие изменения в легочной материалы. При необходимости таким больным назначается компьютерная томография.

При анализе мокроты расписывается постоянное бацилловыделение.

Изменения в крови являются неспецифичными, но подтверждают присутствие воспаления в организме:

- высокая СОЭ;

- лимфопения;

- лейкоцитоз со сдвигом до юных конфигураций.

Во избежание диагностических ошибок фиброзно-кавернозный туберкулез следует отличать от иных хронических воспалительных заболеваний легких:

- бронхоэктатическая болезнь;

- микозы;

- хронический абсцесс.

Тактика ведения нездоровых

Лечение пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом должно быть длительным и непрерывным. Для достижения неплохих результатов необходимо установление доверительных отношений между пациентом и доктором. Ведь важным условием лечения является соблюдение гигиенического и диетического порядка и других предписаний доктора. Больной должен полноценно питаться и регулярно принимать химиопрепараты.

Медикаментозную терапию при этой конфигурации туберкулеза назначают с учетом чувствительности возбудителя. Нередко у таких лиц есть лекарственная устойчивость к препаратам первого ряда. Поэтому подбор лекарственных оружий выполняется в индивидуальном порядке.

Для коррекции нарушенных функций организма применяются различные методы лечения с направлением:

- иммуномодуляторов;

- гормональных препаратов;

- метаболических средств и др.

С учетом того, что заживление фиброзных полостей течёт очень медленно и в ряде случаев не наступает вообще, то общую терапию дополняют хирургическими методами лечения. Оно проводится с мишенью удаления патологического очага из организма, прекращения бактериовыделения и обсеменения иных отделов легких.

Заключение

Прогноз при фиброзно-кавернозном туберкулезе весьма серьезный. Собственно эта форма болезни является наиболее частой причиной смерти пациентов противотуберкулезных диспансеров. Лишь при раннем начале лечения и соблюдении всех рекомендаций врача вероятно замедление прогрессирования процесса. Удовлетворительных результатов позволяет добиться хирургическое лечение. С его поддержкой удается продлить жизнь пациенту, повысить ее качество и сохранить трудоспособность.